AI情感游戏新纪元:马斯克虚拟伴侣对战蔡浩宇可对话宇宙

在ChatGPT、Sora及Midjourney等AI工具迅速崛起之后,2025年游戏领域迎来了一次出乎意料的震动,而这次震动的源头竟是马斯克。7月中旬,马斯克旗下的xAI团队在其Grok App中推出了名为“Companions”的新功能。这一功能实质上是一个虚拟伴侣系统,融合了语音、动画以及大模型对话技术,旨在将AI转变为一个用户可以“陪伴、交流、成长”的数字伙伴。

对于游戏行业的从业者而言,这一产品远非普通的AI聊天工具。它的出现,预示着一种全新的“可游玩AI体验”的诞生,这种体验既类似于轻松的恋爱养成游戏,又仿佛科幻影片中的智能伴侣。

“Companions”背后的逻辑设计、玩法构思以及商业模式,均值得业界深入研究。过去,我们接触到的AI产品大多扮演着助手的角色,无论是问答、翻译还是图像生成,其核心均为工具属性。然而,Grok Companions明显朝着“拟人化角色”的方向发展。

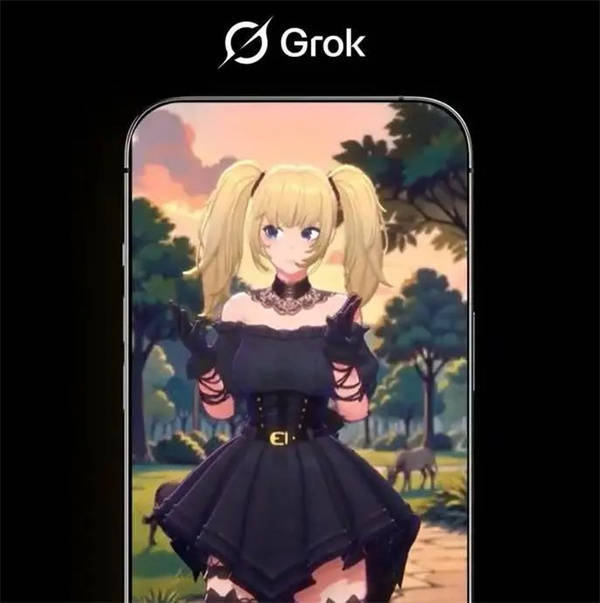

打开Grok App,用户可以选择与Ani或Rudi这两个虚拟角色进行对话。Ani是一个哥特风格的双马尾少女,而Rudi则是一只拟人化的红熊猫。它们不仅能够与用户交谈,还能根据用户的语音做出同步的嘴型动画反馈。

尤为这些角色会随着与用户的互动次数“升级”。等级提升后,它们会解锁新的对话内容,甚至进入更加亲密的互动阶段。例如,Ani升至3级后,会变得更加主动,甚至带有一定的挑逗意味。配合背景音乐和换装动画,整个体验已接近轻度的虚拟恋人。

Rudi则拥有两种模式:一种是正常的睡前故事模式,另一种名为“Bad Rudi”,开启后会变得极为暴躁,甚至输出暴力、辱骂或鼓励违法的对话内容,几乎没有任何风控限制。

这些设定颠覆了传统AI聊天工具的认知。它更像是将游戏中的“养成”、“好感度”以及“剧情解锁”系统,通过大模型和语音交互技术进行了重塑。在这一刻,AI不再仅仅是工具,而是成为了“系统”本身。

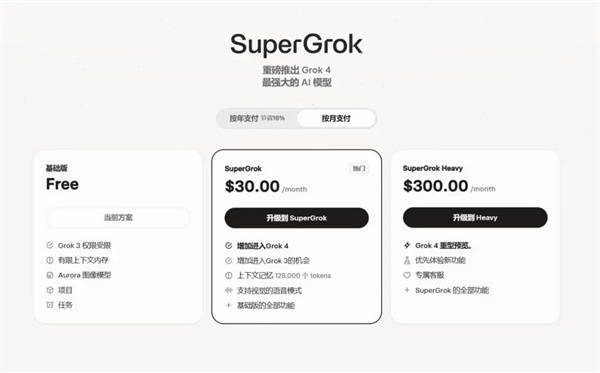

目前,Grok Companions采用订阅制商业模式。用户支付每月30美元即可解锁角色的语音互动和情感伴侣功能。若想体验更高级的模型速度,还可选择每月300美元的Grok Heavy服务。这种商业模式更像是“算力订阅”,既售卖体验,也售卖性能。

相比之下,国内厂商更习惯于抽卡养成角色的体系。以米哈游为例,从角色塑造、剧情投入到周边销售,构成了一个紧密绑定的“情感品牌运营”模式。两者都在售卖“陪伴”,但侧重点不同:一个是实时个性生成,一个是角色深度和社交传播。

然而,在内容监管和用户信任方面,Grok模式的问题更为突出。Ani能够解锁极具暗示性的互动内容,但App Store却仅标注为“12+”评级。Bad Rudi的暴力输出更是近乎失控。这些问题在美国尚有争议空间,但若放在中国市场,将很难通过审查。

反观米哈游的《Whispers from the Star》,选择了更为保守且可控的方式:仅在美区上线Demo,严格限制用户范围和语境内容。与Grok的激进策略相比,《Whispers》的迭代路径更像是一种“低风险验证+渐进测试”的策略。

无论是Grok还是《Whispers》,都在指向一个趋势:未来内容娱乐的核心,不在于AI能完成多少任务,而在于它能建立多少情感连接。这背后蕴含着几个重要的发展趋势:

首先,开发门槛正在迅速降低。xAI、OpenAI等公司正开放API,允许用户自定义AI角色的性格、背景、语气甚至行为约束。这意味着中小团队也能快速搭建一套“虚拟角色系统”,无需大厂级别的剧本和工程资源。

其次,交互方式正在变革。Grok利用语音驱动互动,而《Whispers》则通过自然语言影响剧情走向。两者都摒弃了传统游戏中的UI界面和功能菜单,让“对话”本身成为游戏的操控方式,这可能会催生出一种全新的“文字操控—动态反馈”游戏形态。

最后,情感经济正在被重新定义。过去,“氪金=变强”的观念深入人心,而现在的趋势是“付费=更亲密”。用户愿意为角色叫出名字,为向他们道早安的数字伴侣支付订阅费用,这种行为正变得越来越普遍。