4小时做出一款FPS,蔡浩宇的预言要成真了?

人工智能,时代风口的当红炸子鸡。

围绕AI的一切,热钱都不断翻涌,游戏行业自然不例外。越来越多的游戏公司加快了AI布局,上周三(7月16日),米哈游斥资五亿成立新科技公司,进一步深化对AI领域的探索。

而作为米哈游创始人之一的蔡浩宇,带队的AI游戏项目《Whispers from the Star》的试玩demo日前也已在Steam美区上线。

结合Anuttacon之前对外放出的“打造AGI”的豪言,这个不足一小时的试玩版本一经上线,便迅速登上steam免费热榜并引发大量讨论。足见当下游戏圈对AI落地实践的关心,更对“AGI”这一概念抱有强烈的期待。

有趣的是,几天前,AI赛道迎来了一位新的参赛选手。发布后,Epic创始人Tim Sweeney直言在他看来,Grok-4就是AGI。

Grok-4是何方神圣?

7月10日,马斯克亲自站台发布了Grok 4,称Grok4是「世界上最强的AI模型」。

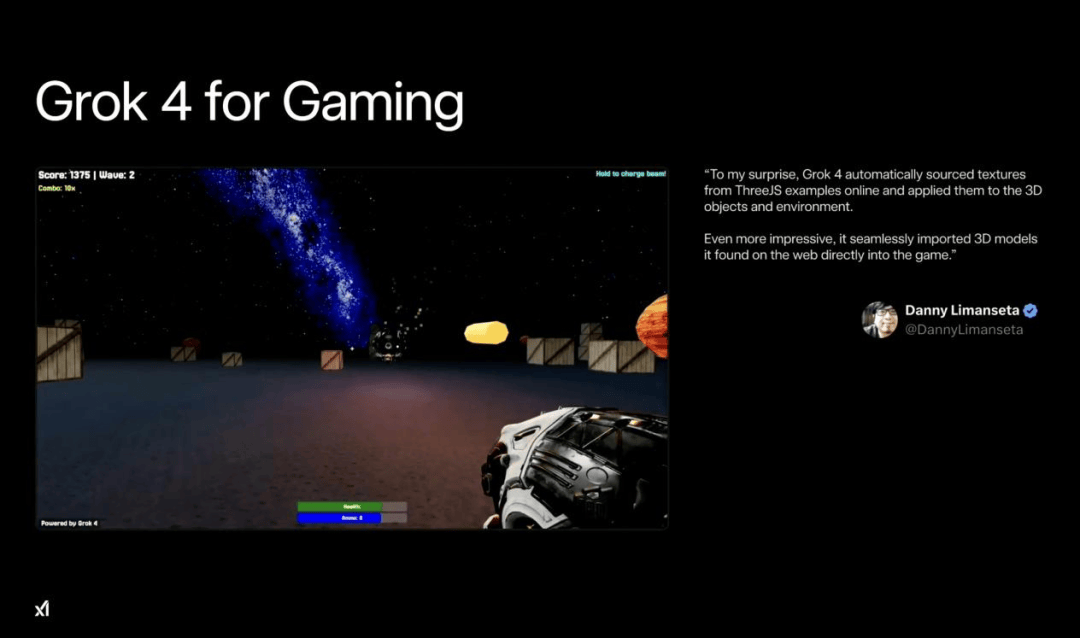

作为游戏人,Grok-4的解答数学题、预测体育比赛赔率等功能固然吸睛,但是真正震撼我的,还是xAI在本次发布会中实际展示了Grok-4在游戏开发场景中的潜力——四小时,完成一款FPS游戏原型。

现场案例中,开发者仅依靠Grok-4 的API与相关工具,在4小时内便完成了一款FPS 游戏的从0到1的原型搭建——涵盖剧情生成、场景搭建、音效与素材的合成乃至可运行文件的输出,全流程几乎由AI一手包办。

xAI相关负责人指出:游戏制作中最被低估的难点并非核心逻辑编码,而是获取素材资源。大量高清贴图、3D模型、音效等资源才是拖垮开发周期的隐形黑洞。Grok-4强大之处在于集合工具,能够自动化素材获取流程,让开发者可专注游戏核心创作,把更多的精力放在玩法创意和剧情深度上。这意味着单人运作整个游戏工作室成为可能。

发布会后不久,7月14日,Danny Limanseta在社交平台X上再次分享了自己用Grok-4开发的生存游戏原型。

这段不到30秒的视频里展示了一款俯视角动作游戏原型,玩家角色在收集物品的同时,需要通过火焰与元素攻击击败四面八方来的敌人,角色动画流畅,生命值与技能冷却时长显示一应俱全,已经显示出足够的可玩性。

据Danny Limanseta介绍,这款原型游戏的开发流程依托了Grok 4 的多项能力完成,使用了Java库内“Phaser”作为与游戏引擎相对应的框架。初期,他使用SuperGrok Chat结合Grok 4构建出基础原型,随后在支持AI功能的代码编辑器Cursor中继续开发。

在美术资源方面,部分来自独立开发者SmallScaleInt发布在Itch.io上的素材;角色肖像及细节元素由像素风格图像生成工具Retro Diffusion输出;地图部分则由 Midjourney生成。

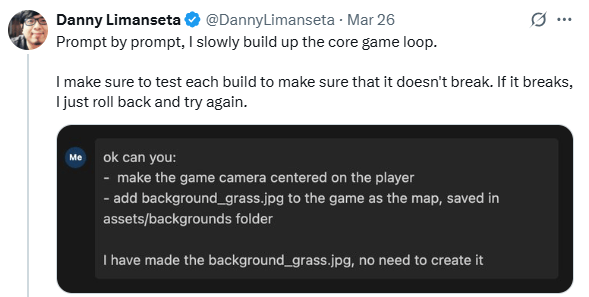

其实在三月,Danny就已经展示过使用Grok 3和Cursor开发的各种游戏原型。

在开发过程中,Danny Limanseta 选择了“缓步建构”的方式,仔细地打磨核心玩法循环。向AI提出简洁明确的指令,生成内容输出后,他会亲自进行调试,反复测试手感并进行微调,确保整体体验达到可玩水准。他表示,整个原型制作经历了多轮迭代与调整。而目前,Grok-4的表现相当快速且稳定。

不得不说,相比之前基于Grok-3与其他AI大模型所研发制作的游戏,Grok-4的表现无疑更强,规则系统相对更加成熟,视觉效果也较之前代有较大的提升。xAI团队计划于8月推出专为编码场景打造的Grok模型版本。不少开发者对此表示高度期待,并认为这将进一步提升AI在游戏开发等复杂工作流中的实用性。

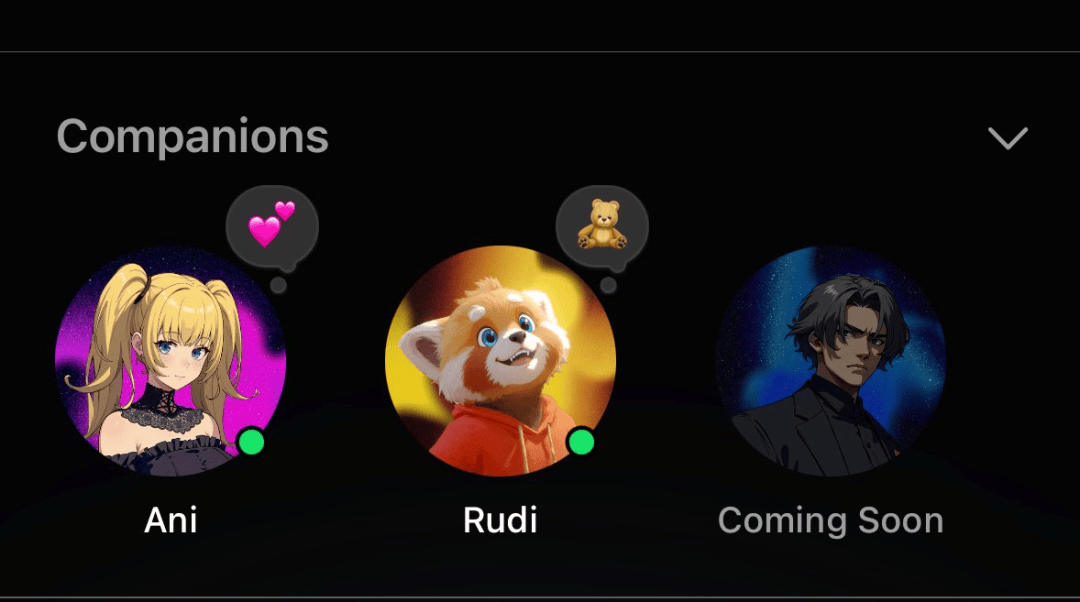

其中,Ani 的定位似乎非常接近“AI女友”的角色,交互界面特意营造出了微妙的“约会”氛围,在实际的体验中她还一再向用户表达“心动”,后续甚至还包含nsfw(not suitable for work)内容。在形式上,该功能引入了3D建模,与市面上主打语音聊天陪伴的AI应用相比,更具游戏化特征。

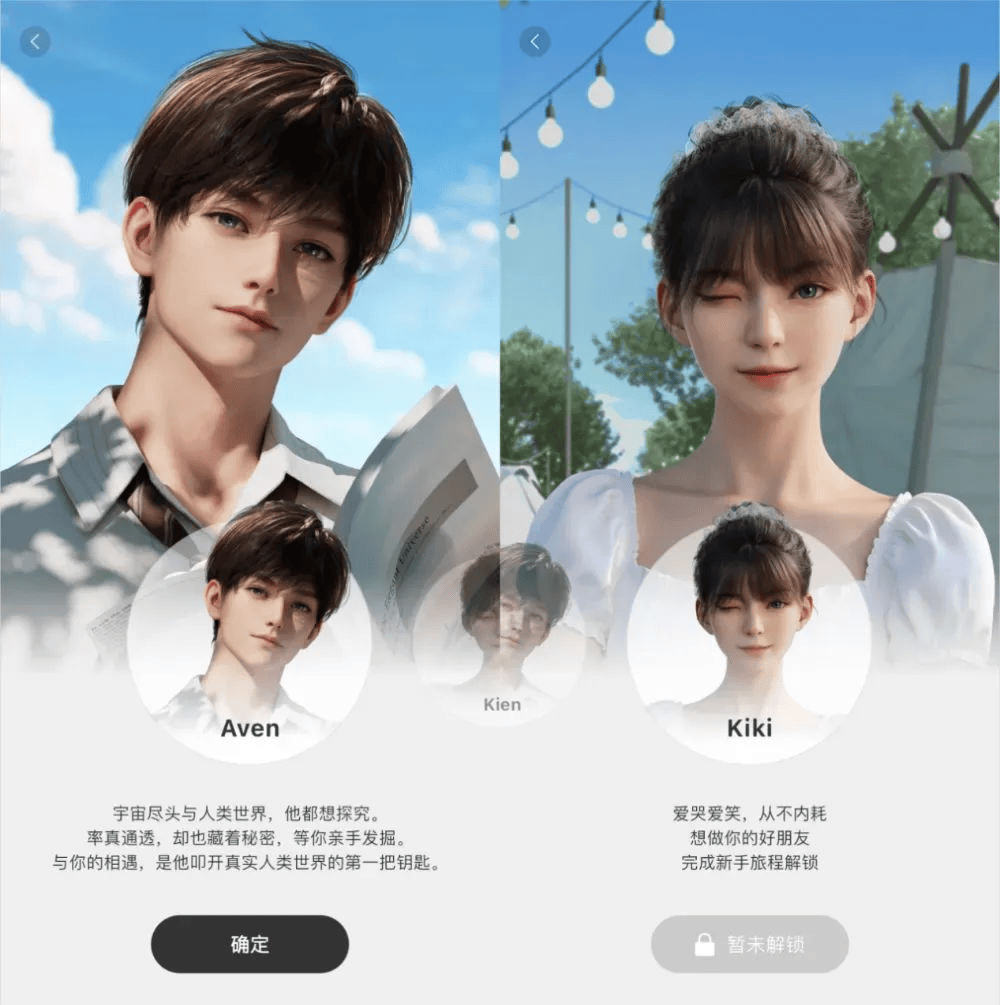

美少女的力量是强大的,Ani瞬间在我的社媒主页实现了刷屏。但是,AI伴侣这个赛道已经不算新了,之——一款以恋爱手游机制包装的AI陪伴产品,就是同类产品中的佼佼者。

如今,AI陪伴也呈现出与游戏体验深度融合的新趋势。不过,当xAI这样的科技巨头也开始涉足这一领域,这一方向的未来,就格外引人遐想。

尽管Grok的AI陪伴功能尚处于初步阶段,但是对于有技术和雄厚财力的xAI来说,更进一步或许并非难事。看得出来,马斯克显然不满足于仅提升AI模型的智能水平,更希望让Grok 拥有“类人”的互动体验,背后AI叙事的野心可见一斑。

这一方向背后,或许正折射出AI与游戏行业所面临的新阶段。无论从哪个角度来看,游戏都已经成为了AI发展的最佳实验场。

所以,AI做的游戏真能成了?

此前,xAI团队就一直在讨论用AI来做游戏的可能性,马斯克更大胆喊话:“首个成熟的AI游戏将于明年面世。”

不可否认,当前由AI 驱动的游戏项目仍主要停留在小型独立游戏的水平,距离马斯克口中所描绘的“3A 级”还有不小的差距。而且,号称最强的Grok-4也并非完美无缺。

在发布会的交互演示中,接收到「唱歌」指令的Grok-4最终进入的是朗读模式,把歌词一字一句念成了“诗朗诵”。除此之外,在图像生成等方面,Grok-4目前也落后于对手GPT和Gemini。

虽然这些问题仍悬而未决,但可以肯定的是,AI对游戏行业的冲击已经实实在在地发生。

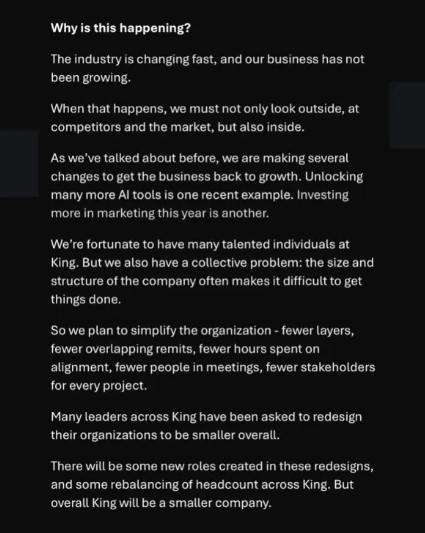

All in AI的微软前日又开启了新一轮全球大裁员,Xbox游戏部门多个游戏工作室遭受重创。虽然裁员的理由各不相同,这些推进组织架构优化的举措却与AI技术变革的背景密切相关。

据外媒Mobilegamer爆料,《糖果传奇》开发商King近期裁员约200人,被裁员工中许多人将被他们亲手构建和训练的AI工具取代。

在游戏行业处于历史最繁荣时期的当下,事实却呈现为一轮又一轮的大规模裁员,暴露出行业深层的结构性矛盾。

电子游戏史上五十年未目睹之怪现状:玩家数量与营收创下新高,开发者却面临前所未有的失业风险。

而另一边,如上文所述,AI+游戏正逐步成为行业热土,热度持续攀升。基于此,我认为AI在游戏领域的落地大致可以归为 三类路径:

第一类是在现有研发流程中嵌入 AI工具,用于降本增效。

第二类只将 AI作为内容体验的延展与差异化卖点,将AI接入游戏内部系统,增强交互体验与沉浸感,如Krafton的《inZOI》,是当下最多游戏厂商选择的AI+游戏的主流路径之一。

最后一类则是将 AI作为核心驱动,从一开始就围绕AI能力设计玩法、塑造内容,尝试打造“AI原生游戏”。

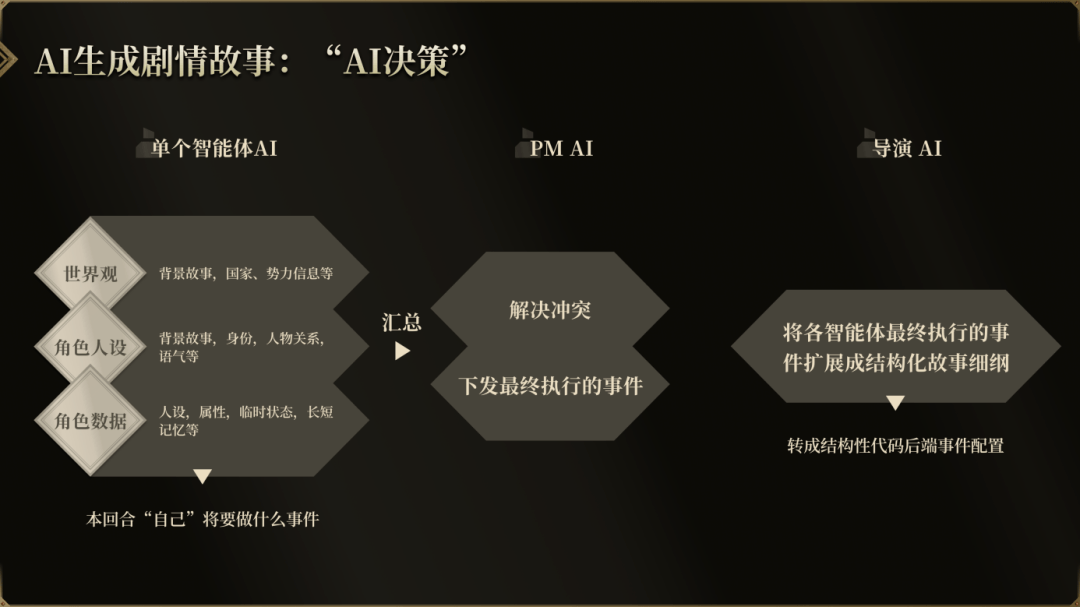

《昭阳传》内的AI决策

而如《EVE》、《奇点时代》等AI陪伴类应用,我更倾向于单独列出。因为这一品类通常不以“游戏”自居,又恰好处在“游戏”与“对话”之间的融合地带,以类乙游的文本互动、视频演出等形式呈现。其核心已经不在于玩法,而在于与用户建立稳定而持续的情感连接,不知道未来,它代表的会不会是AI的另一种进化方向。

前段时间,以及《Whispers from the Star》无疑都属于最后一类,均把AI作为游戏的底色。

有趣的是,无论是《昭阳传》背后的元象科技,还是《Whispers from the Star》背后的Anuttacon都是AI科技初创公司,而不是游戏公司。

元象科技2021年成立于深圳,创始团队主要来自腾讯,创始人姚星为前腾讯副总裁、腾讯AI Lab创始人,曾带领团队参与创建了王者荣耀 AI“绝悟”、围棋国家队AI陪练“绝艺”等知名AI产品。公司专注“AI+3D”双引擎,致力于打造AI驱动的3D内容生产与消费平台。

而大家更熟悉的Anuttacon,这家公司在官网对自己的定义如下:

Anuttacon 是一家独立研究实验室,致力于开发人文通用智能(humanistic general intelligence)。用户能在每一次实时互动中体验它——通过文本、语音、视觉等多种方式,无缝理解并表达信息。

我们视人工智能与人类为创造和探索虚拟世界的平等伙伴。我们的使命是打造具备真实情感理解与表达沟通能力的多模态AI——这种技术不仅能思考,更能感受,通过丰富细腻的互动,真诚地与您联结,从而提升您的体验。

这其实不难理解,从AI辅助工具到AI驱动开发,进阶的背后,其实主语也早已从游戏换成了AI。

当然,这些吃螃蟹的“AI原生游戏”仍处于早期阶段,从玩法深度到产品完成度,与主流商业游戏之间仍存在明显差距。即便如此,仍然引发了游戏行业的高度关注。

原因很简单,这些产品的实验意义显然已经大于本身,背后暗藏的,是一整个行业的变革趋势。

结语

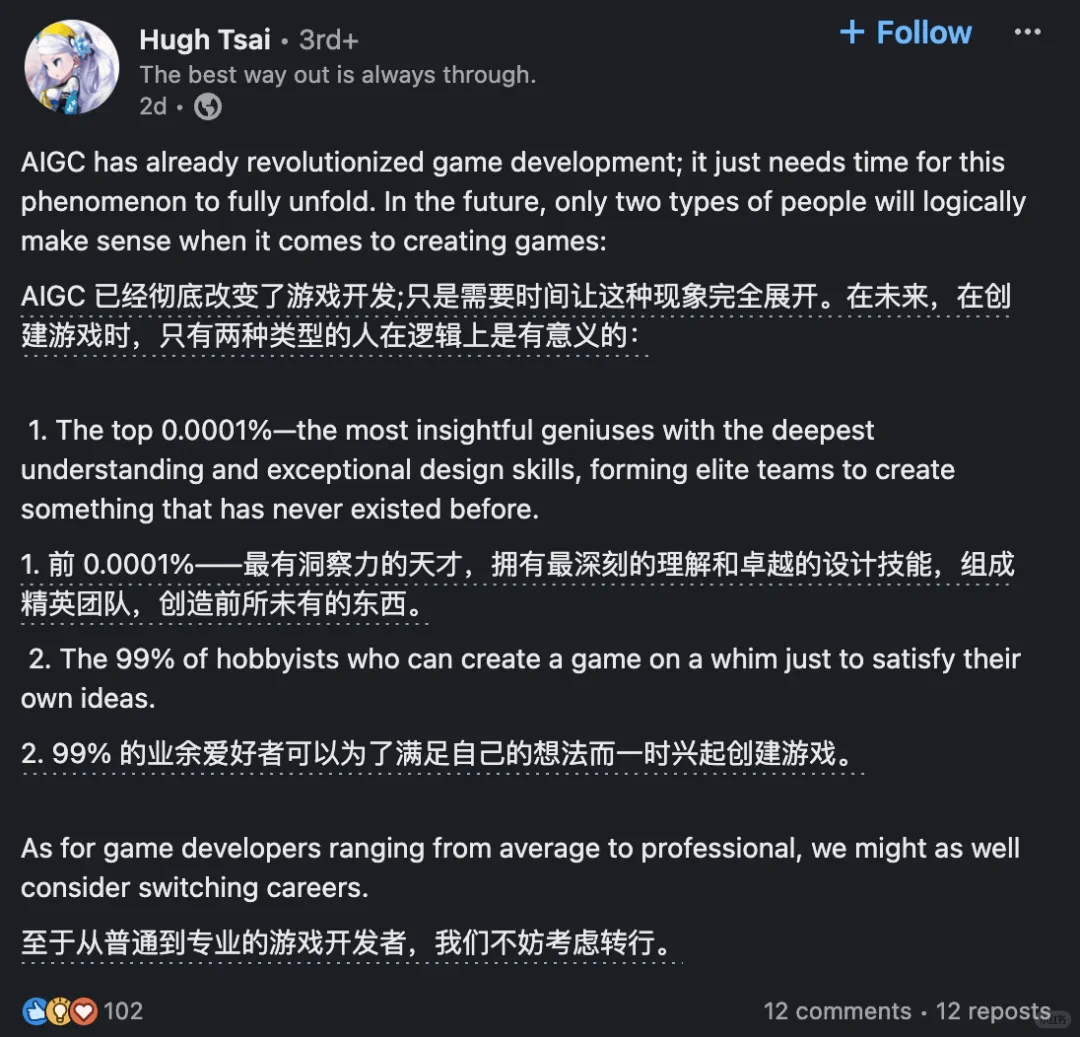

正是在这样的变化中,叫人不禁回想起去年蔡浩宇在Linkdln上发表的那一番“暴论”。

他认为AIGC已经彻底改变了游戏开发,只是需要时间让这种现象完全展开。在蔡浩宇看来,AI时代的游戏行业将走向两极分化,只存在最顶尖的团队的顶级作品和业余爱好者自己生产游戏两种情况。

蔡浩宇的预言是否会成真,或许只能交由时间来回答。而只有等到那一天真正到来,我们才能看清,AI 对游戏行业究竟意味着危机,还是一次深远的战略转变。以及,它最终会将每一位游戏人引向怎样的命运。

而眼下,AI越来越深地介入后,“游戏开发”这件事究竟还意味着什么?

马斯克强调AI要真正参与游戏设计,流畅地运行并且进行游戏交互,关键在于是否具备 “视频理解能力”。简单来说,就是 AI是否能看懂游戏、读懂玩家行为,甚至从中判断游戏是否“好玩”。

对游戏来说,最关键的衡量维度,就是好玩。对人来说,这个问题很容易回答,只需要打开游戏,自己亲自上手体验一把。而当我把这个问题再反抛给AI,chatGPT的回答是:需要综合机制张力、反馈节奏、叙事深度或情绪共鸣等多重要素来进行考虑。

这个结果也不禁让我久久地沉思,处理游戏的图像、音频、操作数据等多模态输入之后,AI会是一个“好玩家”吗?

不过话又说回来,从Grok-4所展现出的开发潜力来看,AI在游戏制作流程中的实际价值已不容忽视。

无论是对于需要快速搭建原型、进行玩法验证的商业公司,还是对于资源有限的独立开发者和小型团队,AI都正在成为提升效率、降低门槛的重要助力。根据Totally Human Media的一份报告,今年市场上发布的五分之一的游戏使用了生成式AI,而 Steam上目前约有7818款游戏使用生成式AI,占平台上所有游戏的7%。

还是那句老话,科技是把双刃剑。可以预见的是,如何在效率、创造力和商业化能力三者之间维持平衡,将成为AI冲击下游戏行业很长一段时间不得不去面对的核心课题。

AI懂不懂游戏,所有人都知道这个问题的答案重要。但是落到实处,一款游戏能否走得长远,依然取决于开发者的创意与灵感,而到最后能否实现商业化的成功,或许更在于:老板是否理解游戏,制作人是否真正理解AI。

招游戏产业编辑