剧情曾被骂成“史”,狂卖200万份后他们让玩家“闭嘴”了

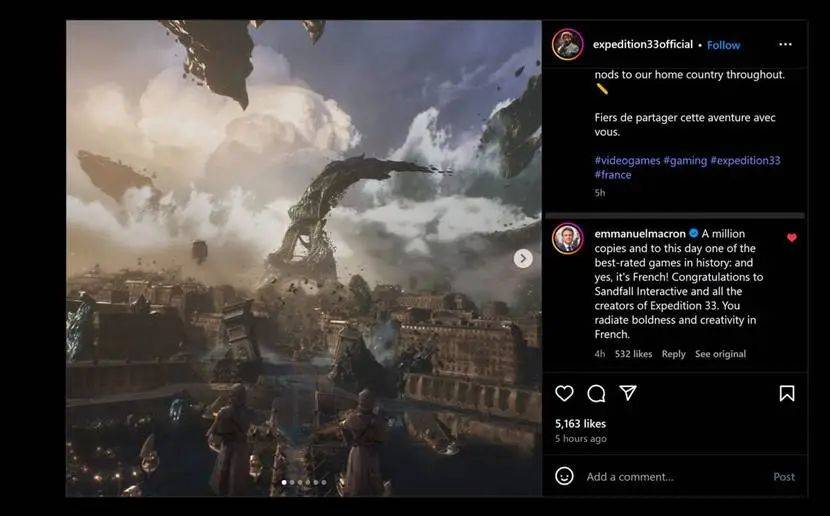

《光与影:33号远征队》最近挺火,游戏在4月末的时候发售,M站评分92分,玩家评分也是目前M站中最高的,高达9.7分。仅从玩家口碑来看,《光与影:33号远征队》算突破了小半个历史记录。

游戏发售12天后,其销量也达到了200万,对于一款首发加入了XGP的jrpg来说,这样的成绩已经相当不错了。就连法国总统马克龙也盛赞:你们是法国勇气和创造力的光辉典范。

外媒还横向对比了一些老牌jrpg发售首周的销量,发现《33号远征队》的销售速度是同赛道产品的两倍之快。

在深度体验之后,笔者认为,若将其称为神作未免有过誉,但《33号远征队》确实算得上近年来jrpg中综合素质最好的一款,诚然,作为开发商sandfall的处女作,一上来就说他们能拳打最终幻想、脚踢女神异闻录,这显然也是一种捧杀。

教日本人做jrpg

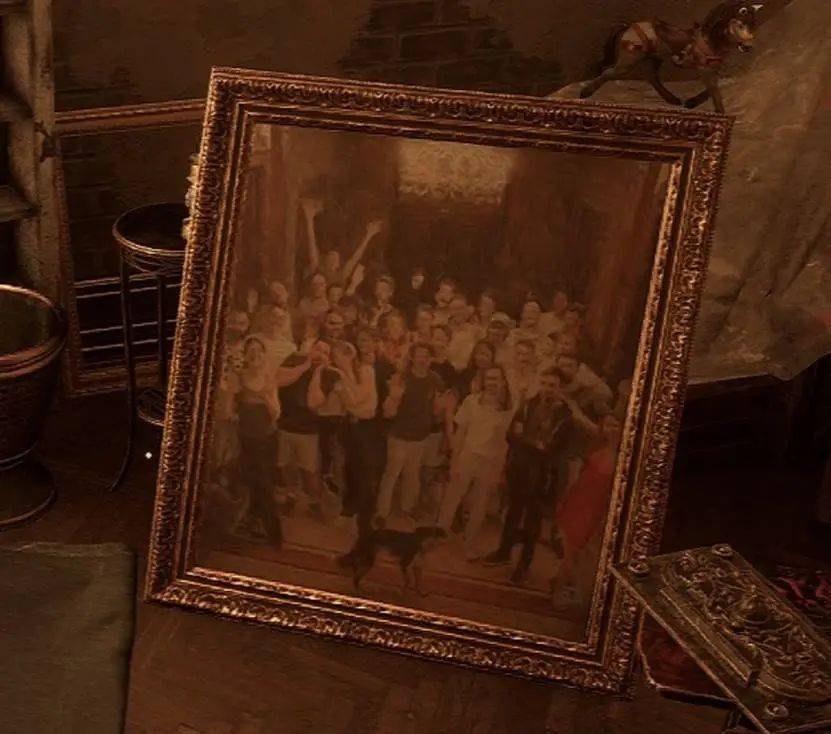

《33号远征队》来自于一支仅有34名开发人员的法国团队,其中包括制作人纪尧姆(Guillaume Broche)本人和工作室的狗狗。

游戏的主创纪尧姆曾在育碧任职过一段时间,在2020年离职后就组建了sandfall,潜心于《33号远征队》的开发。主创出身大厂,最后还取得了不菲的成绩,这让外界误以为他们团队里有很多“大手子” 。

不过他本人澄清团队只有3名员工是来自育碧,且团队的近半数人都没有游戏制作经验。

虽然有些冒犯“育碧”,但我还是得说一句,没有高管、DEI的法国佬在美术方面强得可怕。

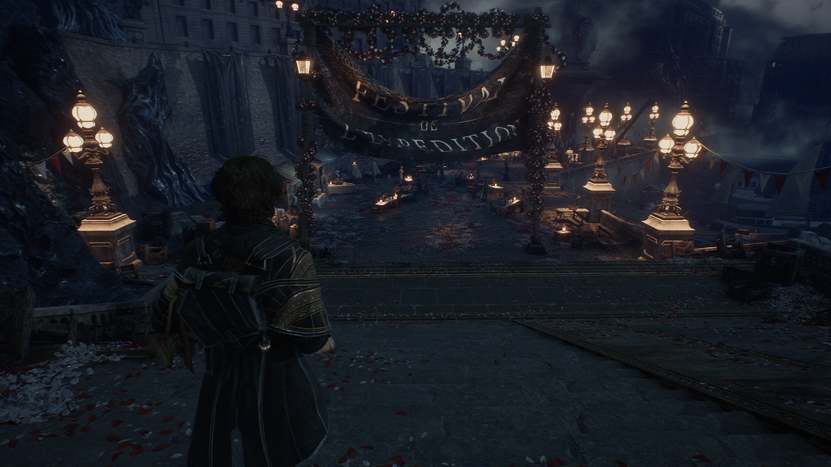

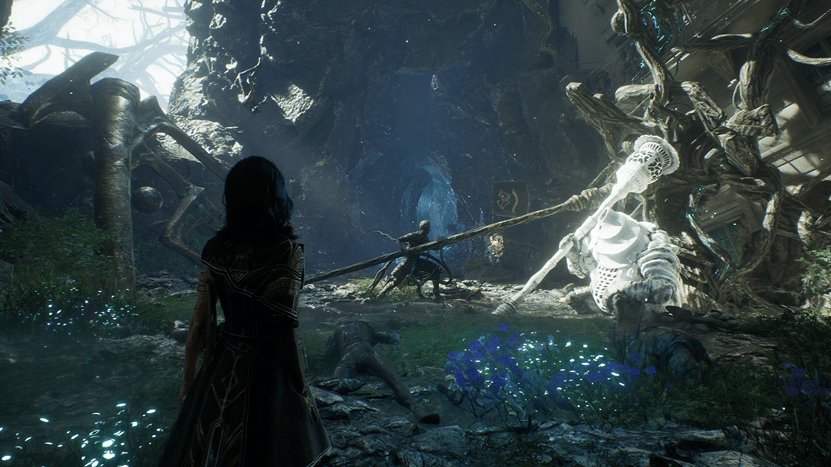

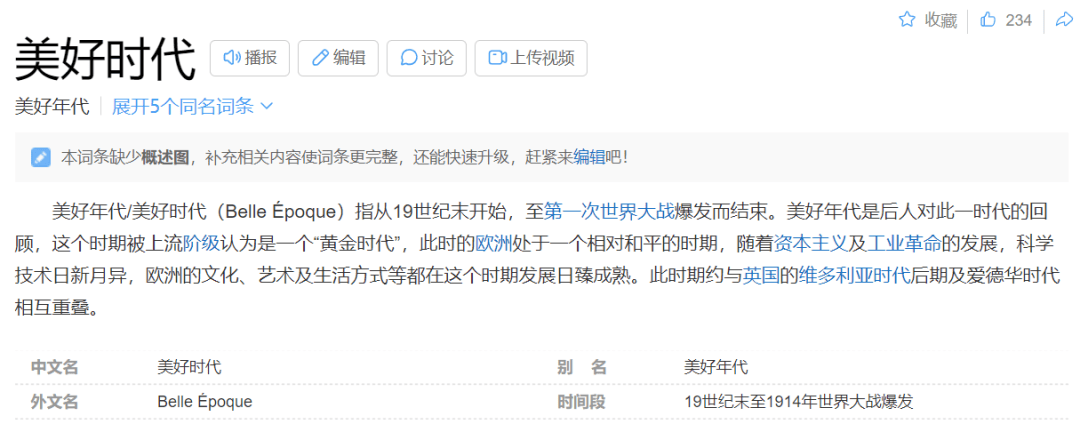

《33号远征队》想要还原法国“美好年代”时期的风采,抓住了“易逝”“已逝”“朦胧”等非常具有浪漫气息的元素,与传统的Jrpg相比,其整体风格更加梦幻与狂野。

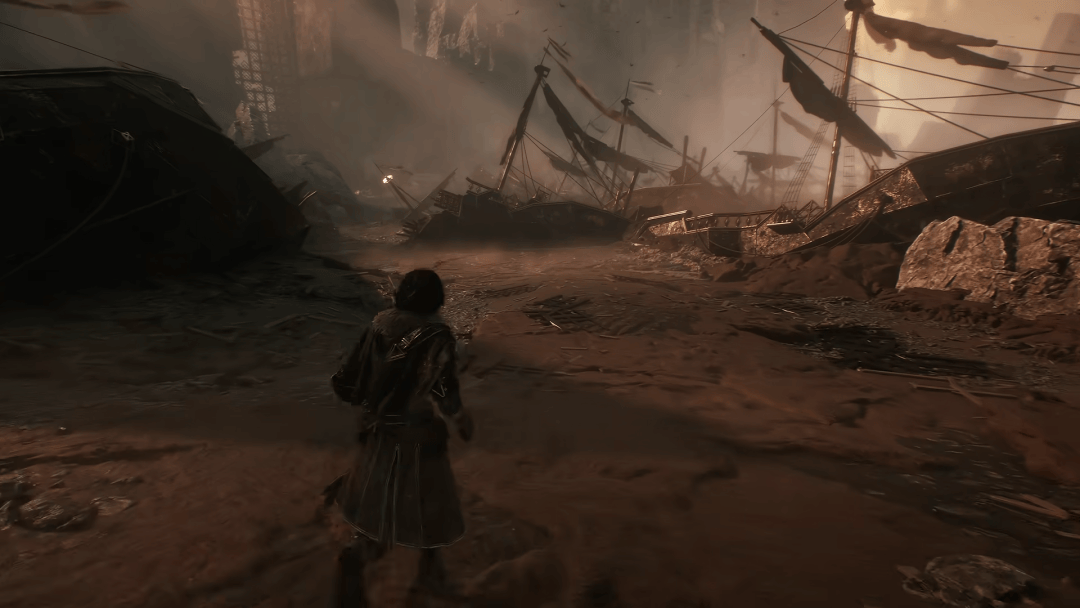

每个区域都有强烈的视觉风格且各不相同:风揉碎尘埃掠过“春意原野”的草甸,光线透过水面洒在“飞流域”的珊瑚上让人分不清身处海底还是陆地,“遗落的战场”上插满刀枪剑戟诉说着远征队的历程,“塞壬”宫殿里翩翩起舞的女妖将时光拉成缠丝让人驻住停留...移轴摄影加远景模糊的手法则让游戏呈现出“印象主义”的风格。

而在玩法上,战斗玩法的底层逻辑依然是回合制,行动点,技能,攻击次序、属性克制,在以往jrpg中能见到的机制这款游戏都有。

不同的是,《33号远征队》另一个核心是玩家回合外的“闪避”与“格挡”机制,收益非常高——成功就可免除所有伤害,而若在敌人一次行动内格挡成功所有攻击,还能回敬一次伤害奇高的反击。

另一个射击系统也很有想法,瞄准敌人的弱点击破可以打出更高的伤害。每个技能都有着不同的行动点消耗,也有诸如普攻、闪避、格挡等多种回复行动点的手段。

局外的养成BD方面则依靠符纹来增强角色。“符纹”拥有基础属性与被动效果,基础属性会根据符文等级提升,基础属性比较次要,重点是看灵光效果(也就是被动效果);灵光效果,主要是对角色动作的效果延伸,例如:闪避获取行动点,击杀获取额外行动,增加暴击率等等效果。

符纹系统本身比较常规,但开发者们为之配套的“灵光系统”却有点意思。角色即使没有装备符纹,也能装备符纹的“灵光效果(被动效果)”。而且符纹相关效果并非每个角色都完全适用,需要考虑到其效果与角色是否契合。因此这一设计让BD更加灵活,深度也得到了提升,并非简单的填鸭式设计。

将严肃题材搬进游戏是个好选择吗?

值得一提的是,《33号远征队》在Steam上有94%的好评率。不过,中文好评率却只有82%,国内玩家集中吐槽游戏的剧情存在缺憾,比如宣发诈骗、剧情虚无、换主角等。

既然要聊剧情,那么剧透不可避免,还请酌情观看。

正如网上的讨论那样,游戏在主题上有降格之嫌。序幕从远征救世、讨伐绘母这种王道剧情展开,并且和以往的“王道剧情”不同,编剧加入了“荒诞文学”中那种“知其不可为而为之”的大无畏精神作为点缀,游戏简介也描述得盎然热血:寻求答案、打破死亡循环,概言之——崇高和宿命感拉满了。

不过随着游玩进度的推进,故事的走向家庭伦理小剧场这种格调,尤其是突然听到游戏里维尔索自己吐槽:“你们家里悲痛,我们整个世界遭殃”时,笔者的表情是这样的。

当然,家庭伦理还并不是游戏主题最后的落脚点,不那么负责地说的话,许多名作诸如《呼啸山庄》、希腊神话都可以概括为家庭伦理剧,关键在于要以怎样一种形式呈现出来。

在矩阵看来,《33号远征队》始终是一款具有悲剧内核的严肃作品,最后的两个结局都不是传统意义上的好结局,但也都是真结局。

尼采曾在《悲剧的诞生》中提出“日神精神”与“酒神精神”这两个概念,二者没有高低之分,无论脱离了谁,悲剧都将不会成为悲剧。

哥哥结局对应“酒神精神”,妹妹最终接受“哥哥已经逝去”的现实,回落到真实且原始的生命意志上,这种选择有其本体意义上的超越性,却缺少了一种艺术的超越性。借用妹妹在游戏中的那句话来说,就是“在现实世界只是活着,但在画中世界却能生活。”

妹妹结局自然对应“日神精神”,即追求的是外观的幻觉,它倾向于回避对本体问题的深入探究。这种精神通过美的面纱来遮盖人生的悲剧,让人们沉湎于表面的快乐和幸福之中。从审美角度看,其对应的艺术形式就是“静止”的绘画——妹妹最终留在了画中,并复活了画中的所有人,用自己的能力操控哥哥和自己一起赛博“包饺子”。

我们很容易发现,制作组视角其实更倾向于具有酒神精神的“哥哥结局”。在该结局中,最后的构图是妹妹迎着埃菲尔铁塔薄暮充满希望的光告别画中的伙伴,与另一个结局的暗色调形成强烈反差。

剧情中还有一个设定就是,如果妹妹在画中待太长时间,最后会影响健康甚至走向死亡,显然,只有走出去面对现实才是真正的新生。

当我们意识到了作品的这种倾向后,其实也就回答了网上关于“剧情虚无”的争论。

悲剧并不等同于虚无主义,相反,《33远征队》的哲学基调显得相当的存在主义。在游戏立项之初,制作人在Reddit论坛匿名发帖,就宣称要打造一款「能让玩家思考存在意义」的RPG 游戏:

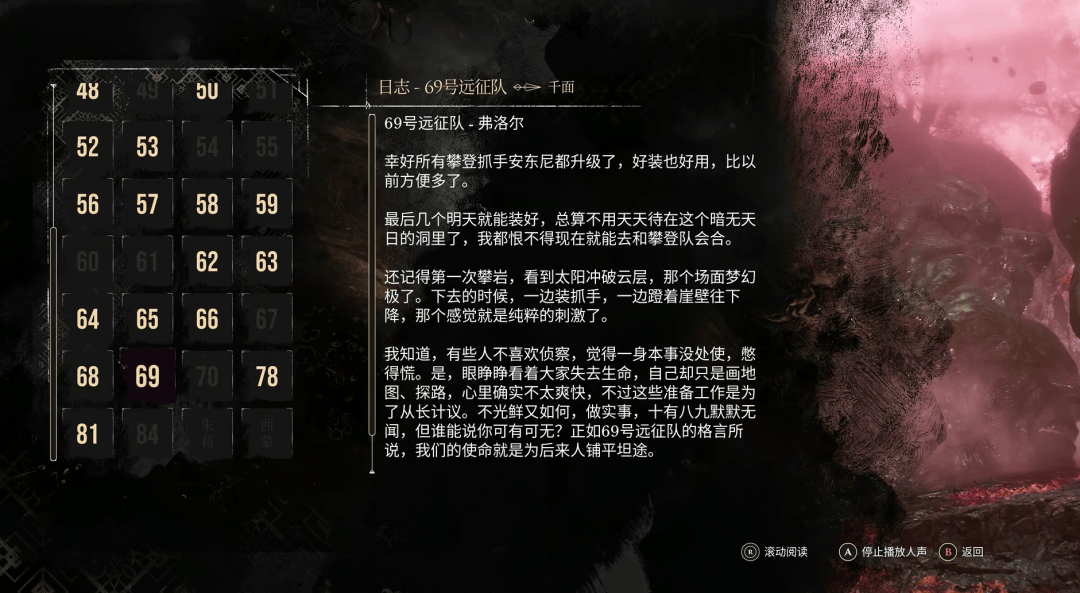

远征队所寻求最高价值被现实的一家子否定,但整个游戏并没有否定他们的抗争精神。卢明人会为抹煞举办庆典,远征队的日志中也反复强调他们的不屈意志,这和法国作家“加缪”笔下的西西弗斯式英雄如出一辙。

当然,仅从这个角度看还是有点单薄,很难解释作品为何要从“宏大叙事”转向“个体叙事”转变。

前文曾经提到过,《33号远征队》怀念的是法国的“美好时期”的风采,但在现实的历史上,与法国美好时期衔接的就是第一次世界大战。战争的残酷让西方人认识到了世界的虚无底色,也让他们从享乐的虚假中醒悟过来。紧接着在二战中法国几近亡国,最后就是大家熟悉的光速投降,说难听点,让他们描写一个“将旗帜插在绘母脑袋,宣扬人类胜利”的剧本,其实是有点自欺欺人的。

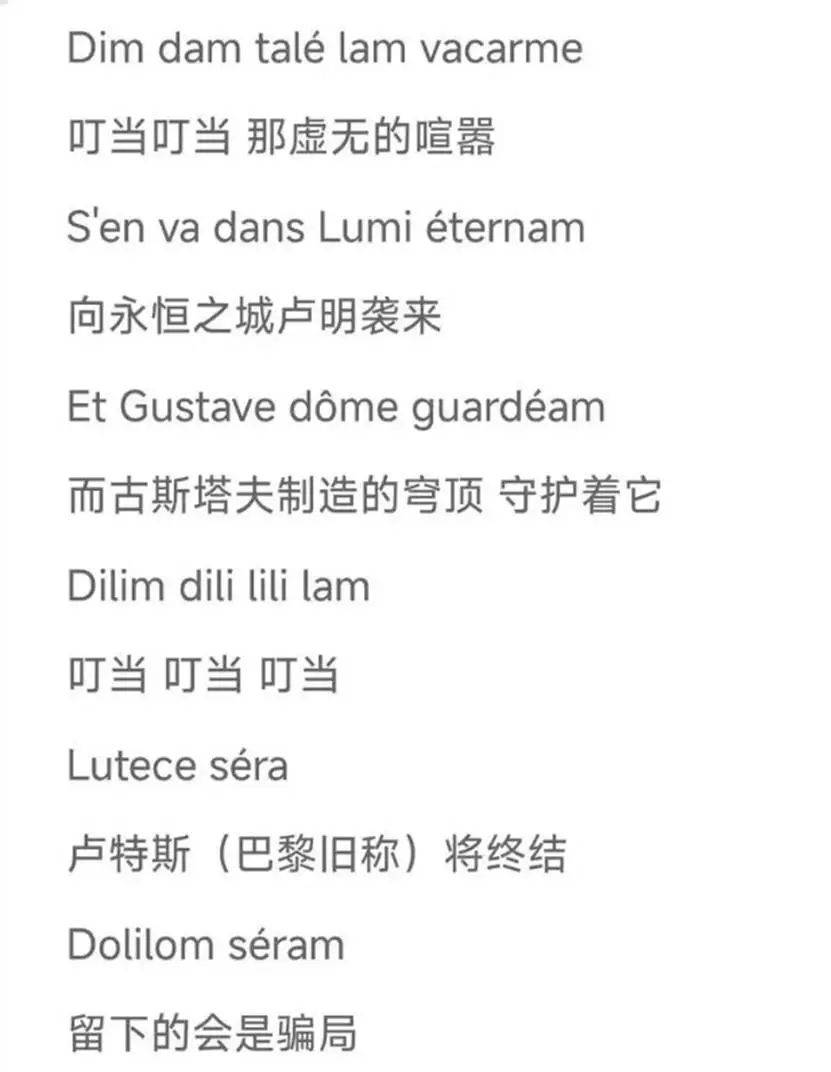

当然在游戏里,作者其实并没有过多的渲染这种虚无气氛,许多地方都给了玩家暗示,游戏标题“Clair Obscur直译为“明暗对比、明暗(技)法”;游戏内诸如“绘母”“刷头精”等名词也时刻表明玩家现在处于画中世界;“雷诺阿”就是法国著名的印象派画家;游戏开篇的BGM《卢明/Lumière》歌词的信息量巨大,几乎是到了剧透的地步,只可惜序幕并没有把歌词字幕翻译出来,让国内玩家错过了很多关键信息。

虽说《33号远征队》的剧情逻辑基本自洽,但在结构编排上并非一点问题没有。或者说,在一些转折的地方,剧本并没有考虑到游戏对“跨媒体叙事”的要求更高。

整个游戏3章分别是3个主角的名字,可以看作是戏剧的三幕戏,而这3幕戏本身就是围绕3个角色视角创作的。

问题也是出在这里,几乎所有的角色扮演游戏,都是和“代入感”这个词绑定的,玩家需要代入角色去实际体验剧情,而不是作为观众在台下用上帝视角看演员表演。

在“古斯塔夫”死后,维尔索在几乎没有铺垫的情况下突然出现,又由于他是队伍中真正的“懂哥”,在接棒后很多关键信息都需要刻意隐藏,让玩家一时难以代入,另一个角色妹妹(玛埃尔)也很难共情,因为她此时仍然是失忆状态,甚至她最开始远征的目的、动机都是和古斯塔沃深度绑定的。所以当古斯塔夫死后,玩家就仿佛失去了支撑点,进而导致体验有点割裂。

据矩阵了解,他们的首席编剧“詹妮弗”履历丰富,曾参加过(NASA)的宇航员训练营,退休前主要从事私募股权投资。

不过,她并不是游戏职业编剧,此前詹妮弗从未公开发表过自己作品,甚至连《最终幻想》都没通关过。根据她的采访来看,游戏剧本的灵感来自于罗伯特·乔丹的小说《时光之轮》以及娜奥米·诺维克小说《通灵学院》。

另据BBC报道,游戏制作人纪尧姆当初在网上寻找配音时,“詹妮弗”投了一份试镜,最终却被选为了首席编剧,整个过程相当“草根”,这或许就能解释为什么剧情从全知视角来看没有问题,但玩家体验却并不连贯了吧。

结语

最后,我仍然倾向于将玩家的争议归结为过度宣发、文化差异、文娱作品与艺术表达的矛盾上面。

作为大众玩家(该游戏本质上也是商业产品),不同的玩家对剧情有着不同的看法,黑深残、刀角色并非不能接受。但对于编剧“自我表达过于强烈”这种态度就一直比较敏感,就好像EVA新剧场版结局一样,当时也有很多老粉吐槽:明明作者(庵野秀明)之前塑造了那么多媚宅的元素,最后却告诉你回到现实不要媚宅。

“道理我都懂,但是鸽子为什么这么大?”